今日は久しぶりにだんじり談義を…。

好評を頂いた過去の記事から15年前に書いたものを、少々手直ししましてご紹介します。

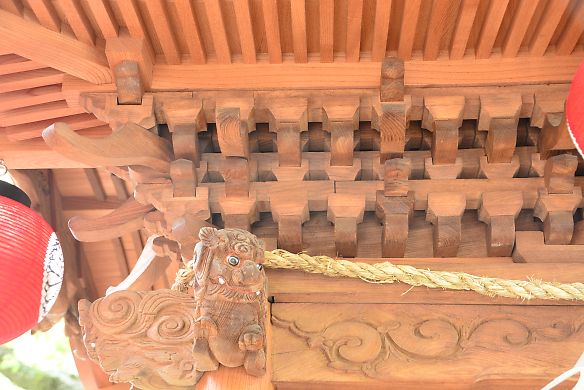

「大斗(だいと)」のお話です。

祭りの最中、金縄に隠れて見えにくい部分ですね。

屋根回りで組み物の最下段にある大きな枡、それが大斗。

泉州の地車では、これが1つで始まるもの(①)と、2つで始まるもの(②)とがあります。

では、四本柱の上に注目してみましょう。

①大斗が1つで始まるタイプ

▲貝塚市名越(先代)

枡合いが大きくなるため、広いキャンパスにダイナミックな彫刻を描くことができます。

▲熊取町五門(先代)

主屋根全体を支える重要な役割です。

金縄なしの裸だとよく見えます。

▲堺市菱木奥(泉大津市板原町先代)

昭和初期の製作、“大宗”さん作事のいわゆる「仕入れ地車」は、

ほとんどがこのタイプでした。

後継の“大義”さんの代になると貝塚市東などのように、大斗が2つで始まるタイプが採用されてきます。

②大斗が2つで始まるタイプ

▲岸和田市並松町

ところで、こんな疑問を思ったことはありませんか?

「並松町って、なんで枡組みが多いように見えるんやろ??」

…答えは、大斗が2つで始まるから!というのも正解のひとつです。

(もちろん、段数・手先など他の要素もありますが、大斗が2つということで組み物のパーツそのものが多くなります。)名匠・左ヱ門こと櫻井義国師は、この「大斗2つ」から始まる組み方を得意とされてたようです。

枡合いのスペースは当然制限されますが、組物のボリューム感と美しさが強調されます。

▲忠岡町道之町(先代)

言わずと知れた左ヱ門の傑作です。個性的な印象ですね。

▲明治期の左ヱ門の作、泉穴師神社の飯之山だんじり。

側面に破風を備えるため(鬼灯の影で見えにくいですが)、

菖蒲桁(破風持ち)の下あたりにも大斗があります。

▲春木中町

大斗が2つ始まりのタイプですが、その間にある彫刻(小枡合い)と、

1段目の組物の収まり方が工夫されてますね。

大工さんの腕の見せ所が、こんなところにも♪

大工さん、施主さん、それぞれのこだわりが伺える部分。

「大斗」に注目してみると面白いです。

以上久しぶりのだんじり談義でした。

不定期ですが、また次回をお楽しみに。