はい!お待たせしました。

貝塚・森町新調だんじり紹介シリーズ、早くも「その②」!

今回は“主屋根回り”と題しまして、私、板原村館長目線で書いてみます。

まずは正面から。

この令和の時代に新調しただんじりながら、どこか古風で、どこか懐かしさを感じる雰囲気。

ひとつは「切妻」と呼ばれる屋根型。

垂木は平方向にだけにしか見られず、正面からは美しい屋根のラインのみで勝負です。

さらに組み物は、いわゆる「三手先七段」。これも大正・明治の時代によく見られた組み方で、今の時代では少数派とも言えるでしょう。これらの要素がどこか懐かしさを感じさせる要因なのです。

そして正面懸魚。

「波雲に千鳥 奥に富士山と御来光」

木彫筒井さんで修業を積んだ彫陽(山本陽介)だからこそ生み出せる、繊細なタッチは真似のできない作品。

あっさりながらも、動きとスケールの大きさを感じさせる秀作。

正面枡合いは「稲荷神話」

岸田恭司師の腕前を継承しているからこその構図。

三手先ゆえの広いキャンパスにバランスよく配されたそれぞれの人物や枝葉、飛び立つ鳥のしぐさ、そして腰に差された稲穂が良いアクセントになっています。

真下から見上げる懸魚と、その奥の車板には小屋虹梁一体型の「天乃岩戸」。

主屋根の四方には「四神獣」。

正面からは向かって左が青龍、右が玄武。

桁鼻は正面左右で麒麟。

桁隠しはやや控えめ。

懸魚の下場もあっさり。

あまりやりすぎない、という美的センス。

この角度ならアメノウズメノミコト様のお顔を拝めました。

四本柱に固定されている幕の紐をかけるフックに「森」の意匠。

三手先七段という、あっさり古風な姿見だからこそ力強さを感じさせます。

左右の木鼻。

ここにも陽介師のメリハリの効いたノミの跡が伺えます。

向かって左の平、米俵を持つ獅子の内側をよく見ると…

「チュー!チュー!」と鳴き声が聞こえてきそう。。。

垂木の木口には文字が刻まれてます。

上段は「宮」、下段には「森」の唐草金型文字。

続いて平方向。まずは向かって右面。

この新調だんじりを語る上で、最大の特徴ともいえる箇所はこの主屋根平の枡合い。

三手先ゆえの広い幅と、枡合い虹梁を入れず上まで取った大きなスペース、その隅々にまで手間を惜しまずに細工を施した、文字通りの苦心作。さらには枡合い下がりが、絶妙のアクセントを施してます。

題材は、おなじみ「神武天皇東征」。

続いて左の平。

おなじみの素戔嗚尊大蛇退治。

見慣れた図柄なのに、見る人を飽きさせない力が宿っています。

こちらの枡合い下がりは「竹に虎」。組み物との境界をうまく処理し、違和感なく収まっているのは大工・横井さんの腕前。彫師・陽介師とのコンビネーションの良さが垣間見えます。

そして後面。

見学会が始まる前に特別に撮影させていただいたもので、題材は「民のかまど」。

主後枡合いフェチの私としては、どうしても撮影したかった部分。

横槌には獅子。

主後の懸魚は、「波雲に千鳥 奥に富士山に落陽」。

千鳥はバネ式ではなく固定式の付け木。

あっさり5羽の千鳥と奥の富士山が絶妙です。

正面に持ってきてもよさそうな…

あっさりとした懸魚、個人的に大好きです。

まるでスカートの中を覗き込むような恰好でカメラを手向け、ようやく撮れたのがこの1枚(汗)。

正面同様、小屋虹梁と車板が一体型で「天孫降臨」。

鬼板には、稲荷神社御紋。

ミリ単位での刻み…凄い。

破風の隅は、珍しい稲穂。

稲荷神社に宮入りする森町らしい意匠。

ちょっと息抜き。

正面向かって左の菖蒲桁側面をよく見ると…

わかります???ヤモリさんがいますよ~♪

虹梁の下場。こんなところにまで深く刻まれていました。

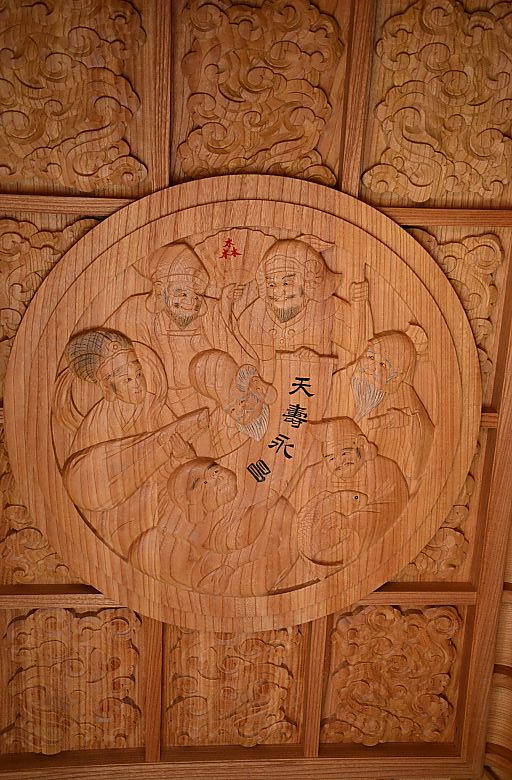

主屋根の内側。

ビスの入る箇所に、人物の彫刻を施しての隠し彫り。

一般的に、この箇所は丸い金属で塞がれているのをよく見ます。

後ろの壁面には稲荷神社のお札。

これも、町の方に許可をいただいて撮影。

天蓋は織り上げ格天井になっていて、中央の円相に天寿永昌の文字と七福神。

ところで、主後の木鼻。

よく見ると、片方だけ角が生えてます。

そう、この角は稲荷神社の狛犬だそうで、森地車の主後の木鼻は「獅子」ではなく「狛犬」だそうです。

実際の狛犬も、向って左側のものにだけ角が生えてました。。。

実は、升合い最下段向かって左の組み物にも。。。

「狛犬」なので角が生えてます。向かって右は角なしの狛犬。

とは言いつつ、祭り期間中は金縄に隠れて一切見えない、という隠れた細工です。

あぁ~、主屋根まわりだけで50枚の写真でご紹介しました。(汗)

ということで、森町新調地車紹介 その②~主屋根回り~ は、これにて。

次回をお楽しみに…。