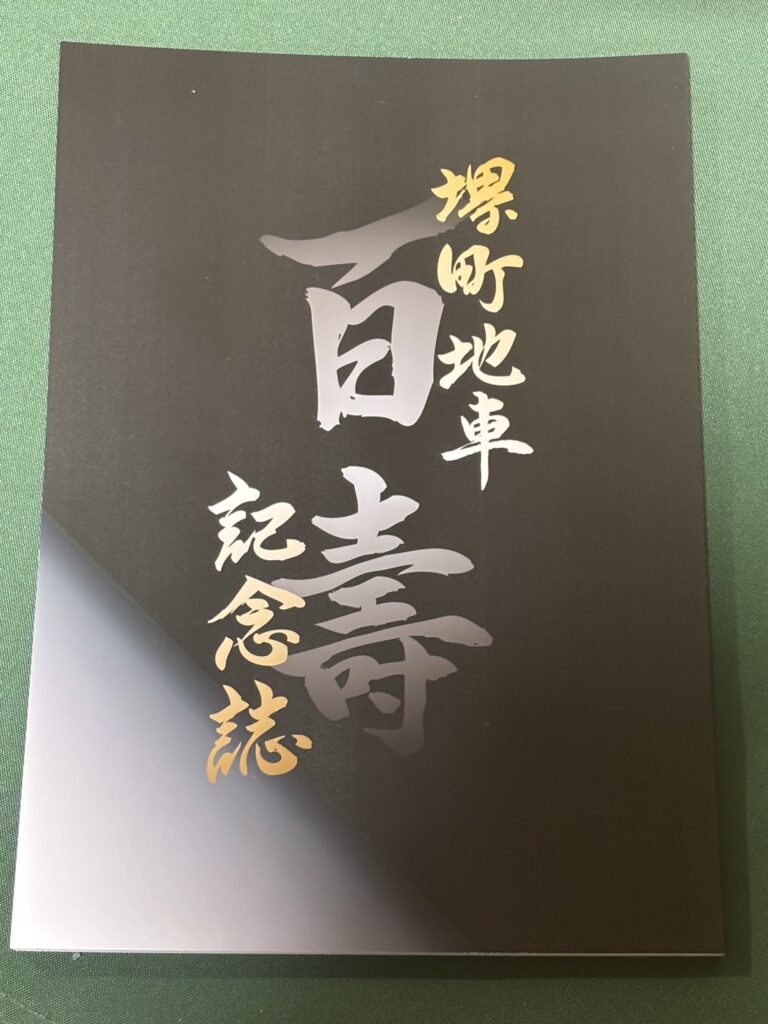

先日、岸和田・堺町の祭礼に参加する知人「Yくん」から連絡があり、以前より依頼していた堺町地車生誕100周年記念誌をわざわざ私の自宅まで届けてくれました。

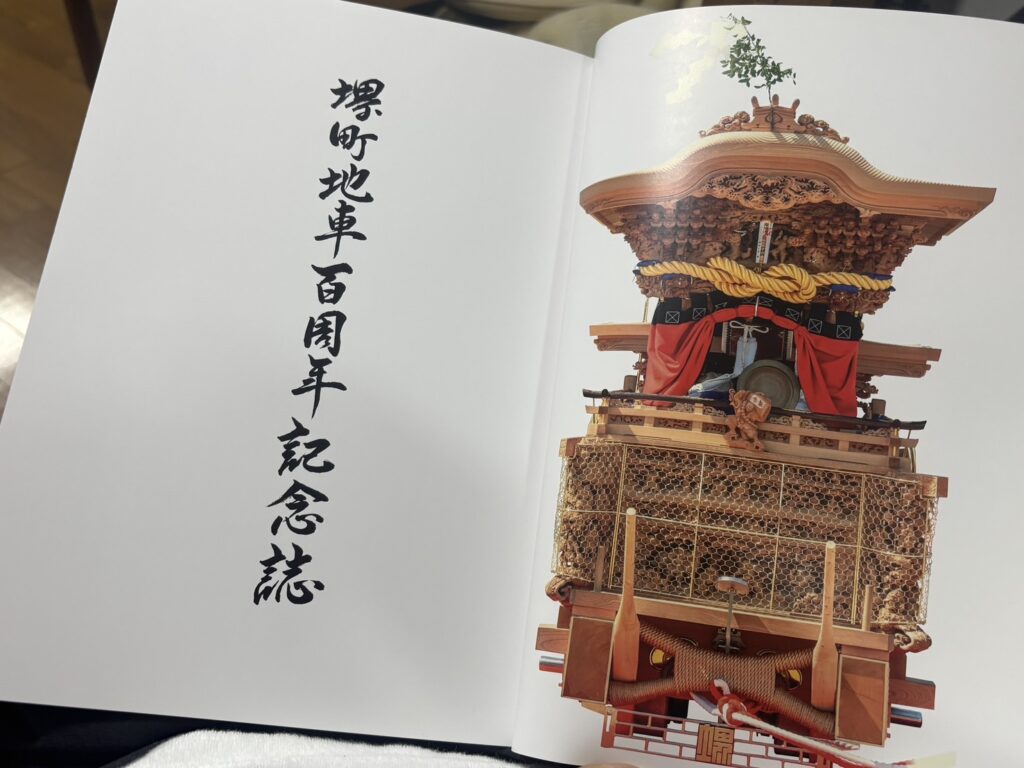

堺町のだんじりは、今や貴重な存在になりつつある大正時代に新調された1台。

三手先七段の組み物、大きく木取りされた懸魚、ムクリの大きな破風、広い大きな枡合い…。

その特徴的な姿見は、とかく派手に見られがちな泉州のだんじり界にあって、決して派手ではなく、あっさりと古風に、それでいて彫刻の良さを十分に引き出すという大工さんのセンスが垣間見えます。

恰好よろしいんですよね~堺町。

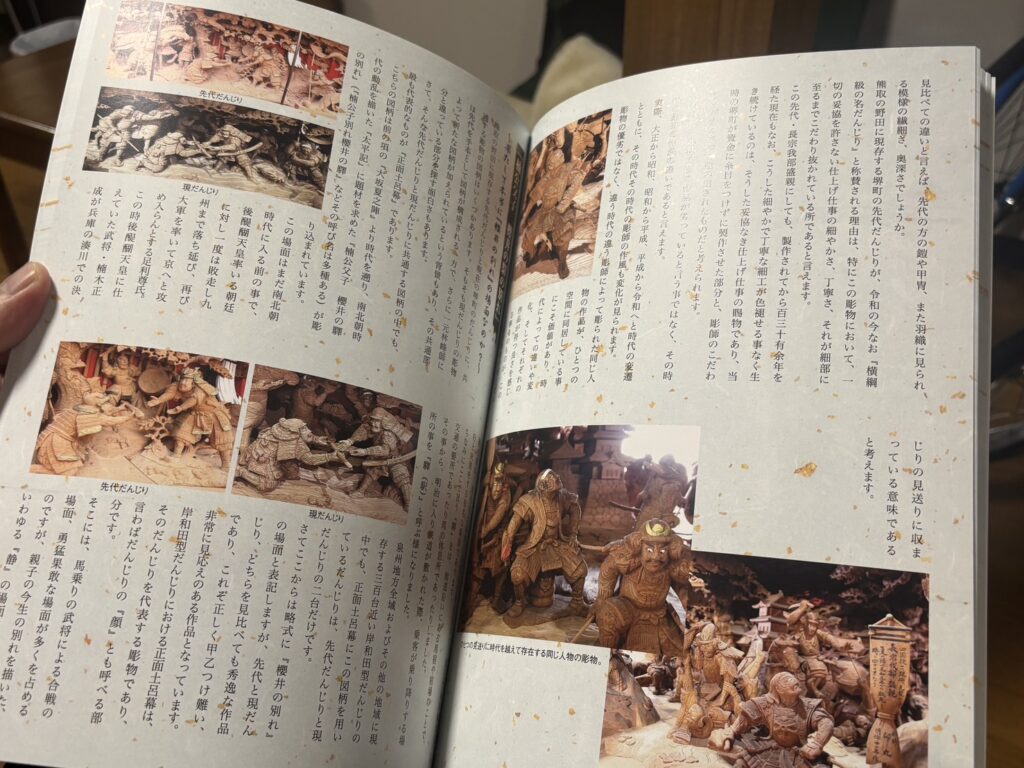

熊取町・野田区へ嫁いだ「横綱級」として名高い先代堺町地車は、当ブログでも何度か紹介していますが、彫刻の題材などを継承し、見本として製作されたのが現・堺町のだんじり。

大正14年から数えて100周年。

本誌には、その製作年が大正14年以外の説にも触れ、愛好家の興味をかきたてる内容となっています。

(詳細は本誌参照)

大工は岸和田市南町出身「朝市」こと朝代市松と、当町・堺町に在住した「大捨」こと三木田捨三で、彫刻は当時の一大ブランド「関東彫り」一元林峰師の手によるもの。

そんな堺町のだんじりといえば、見送り内に新旧2人の長曾我部盛親が存在していることや、正面土呂幕の唯一無二のあの名場面がとにかく有名。

特に後者の題目(場面)については、通説や過去に出版されている書籍では「楠公父子決別・櫻井の駅」となっているものの、ここで一歩踏み込んだ説(題材名)が報じられていて、非常に興味のある内容となっています。。。

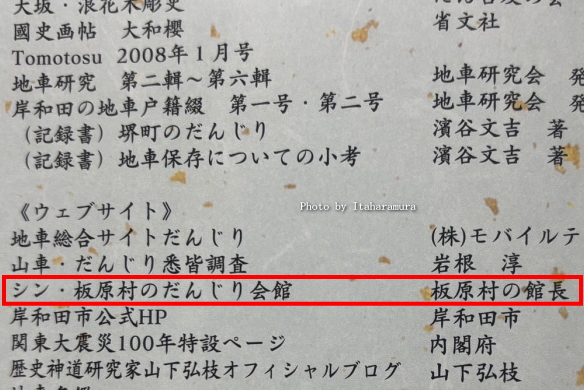

先代地車に関する記事のあたりに、挿入されているいくつかの写真に見覚えがあり、もしや…?と思って頁をめくっていくと、巻末の参考文献・ウェブサイトに当ブログの記載がありました(笑)。。

名だんじりの100年に一度の節目の書籍に、名前を入れていただけるなんて光栄なことです。

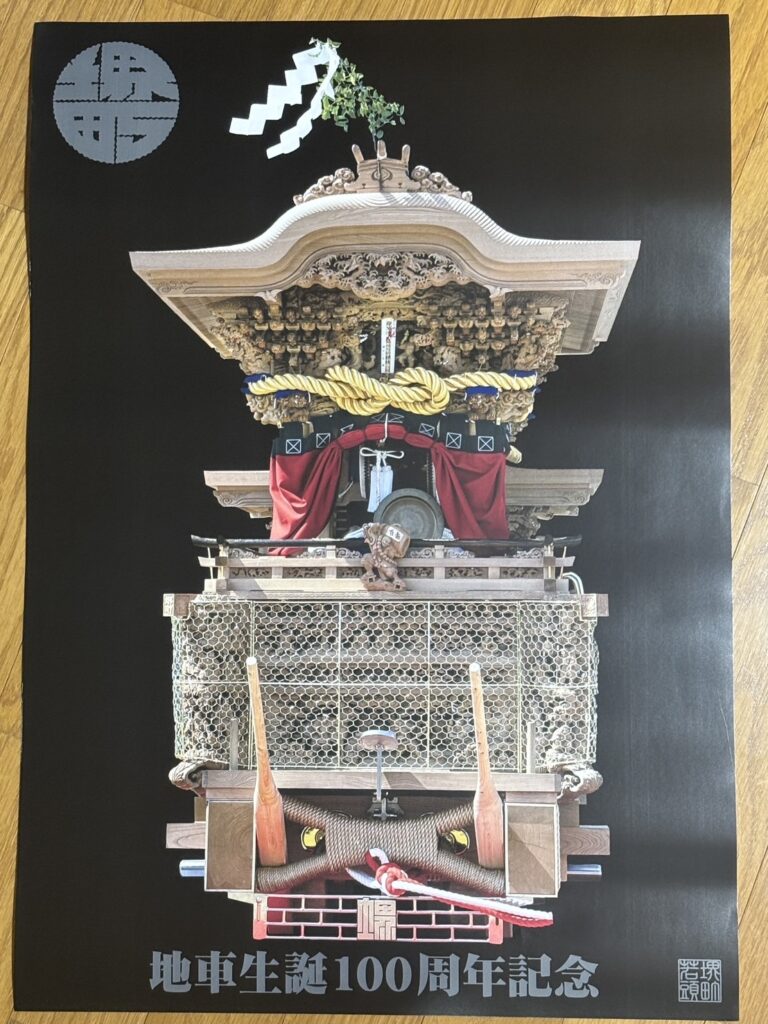

で、堺町関係者のH本さんから「地車生誕100周年記念」のポスターをいただきました♪

H本さん、ありがとうございます!

大正時代作の切妻だんじりの姿見、飽きの来ない美しいその姿は、ずっと見ていられます。

ということで、早速、地下室のアトリエに飾らせていただきました。

読み物としても興味深いこの一冊、お薦めです。

ではまた。