9月14日(日)岸和田祭の本祭り2日目。

例のごとく、南海泉大津駅から各駅停車に乗って蛸地蔵駅にて下車。

線路沿いを歩いて岸和田高校脇の路地から覗くと、宮入を待つだんじりの列に出会いました。

大きなカバンを背負ったカメラマンや、外国人、おそらく関東方面から来たのであろう地車を見て興奮している人が多数、千亀利城を背景に思い思いの写真を撮影していました。

人混みを避けるべく私は階段を降り、お堀近くへ。

何百年と変わらない(であろう)光景と音色と雰囲気が、そこにはありました。

淡路彫り・木下舜次郎師の代表作・ナカンバのだんじり。

これまた淡路彫り・木下舜次郎師の代表作・大手町のだんじり。

腹に響く重低音は、カミナリ太鼓で有名な大工町。

かつては船大工さんが多数住まれていた関係から「船大工町」と称されていたそうです。

吹きちりを付けずに宮入を行います。

白い交差旗と綱元の白い法被は、南町。

淡路彫り・開親子の傑作といえば中町。

美しい扇垂木に縦割り付けの垂木、唯一無二の房が付くと中町独自の姿見に。

天守閣と中町だんじり。

宮入シンガリの北町がやってきました。

いかにも祭りらしい光景。

宮入を待つだんじりの最後尾。

二の丸と本丸をつなぐ橋の前にて停車、千亀利城本丸へだんじりを向けます。

これこそシンガリの特権です。

岡部の殿様を思いつつ、この光景を見届けてお城をあとに。

闇市から筋海町地車の憩う定位置へ。

野村正・西本五葉・開生珉による芸術的な彫刻と、

名工「久吾」こと久納久吉・幸三郎兄弟による大工仕事は何時間でも見ていられます。

紀州街道を北上、並松町の巨大だんじりを拝見。

明治の甚五郎と称された忠岡出身の名工「左ヱ門」櫻井義国が大工・彫刻の両方を手掛けたという地車。

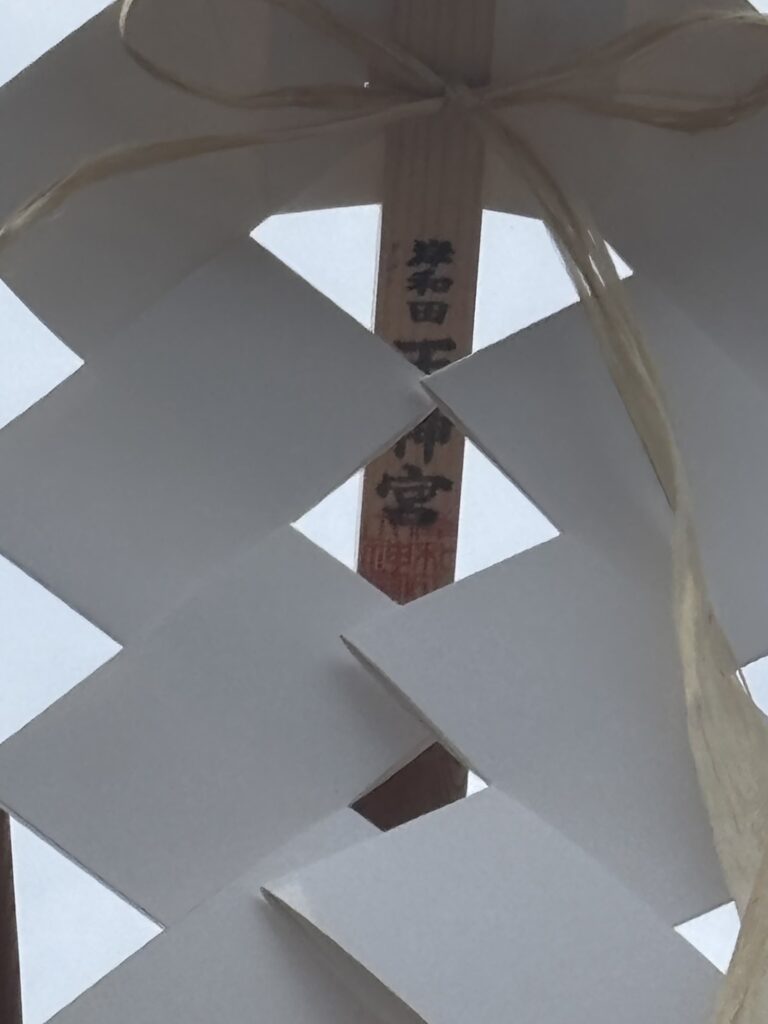

鳥襖に添えられた御幣には「岸和田天神宮」の文字。

並松町の竹の節。

バランス・躍動感・繊細さ、どれを取っても素晴らしい作。

駅前付近、彫陽こと山本陽介師に偶然遭遇。

何万人の見物人の中で、なかなか偶然では会えません。

お昼は、駅前の有名店「唯我独尊」さんでカレーライス。

もちろんルーはおかわりしました♪

春木まで歩いて、いつもお世話になってます春木中町さんにて飲み物をいただき最終までここで見物。

その時間帯の動画がYouTubeで上がってましたので貼っておきます。

最終まで見物し、自宅に戻って汗を流しました。

自町・板原町内には献灯台に灯がともっていました。

あっという間に、10月の祭礼ですね。。。

岸和田祭関係者のみなさま

暑い中おつかれさまでした。