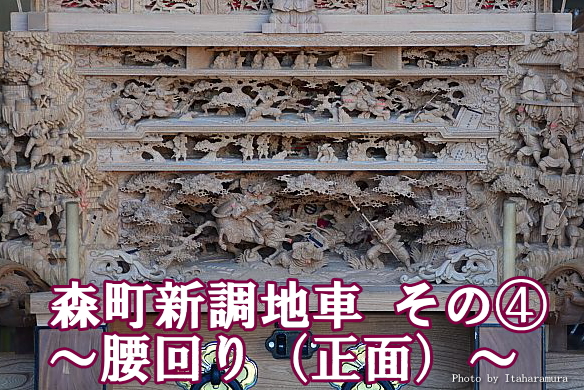

貝塚・森町の新調だんじりレポ

シリーズ④、今回は正面腰回りの彫刻です♪

まずは最上段の縁葛(えんかずら)から。

「多聞丸 観心寺にて学問に励む」とあります。

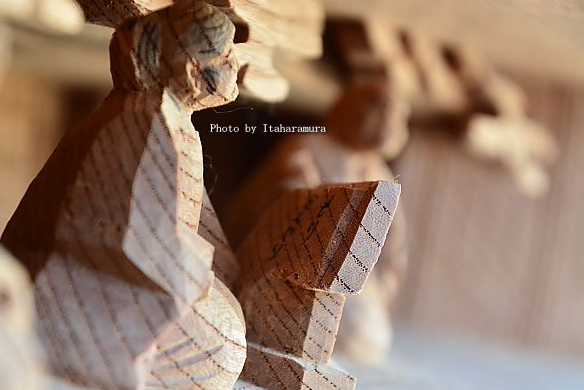

縁葛という細長いスペースながら、驚くほど奥行きが深いです。

木造りされた部材から、不要な部分を抜く(落とす)作業だけでも大変な手間ですね。

前回の「彫陽独創会」にて展示紹介されたこの細工。

「もり だんじり」って書かれてます。多聞丸も実はだんじり好きやったんでしょうね。

ちゃんとお勉強せな、怒られますよ~(笑)

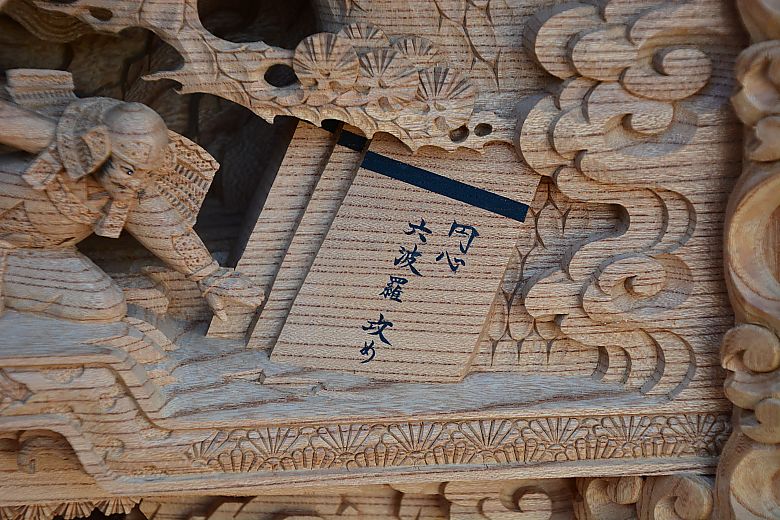

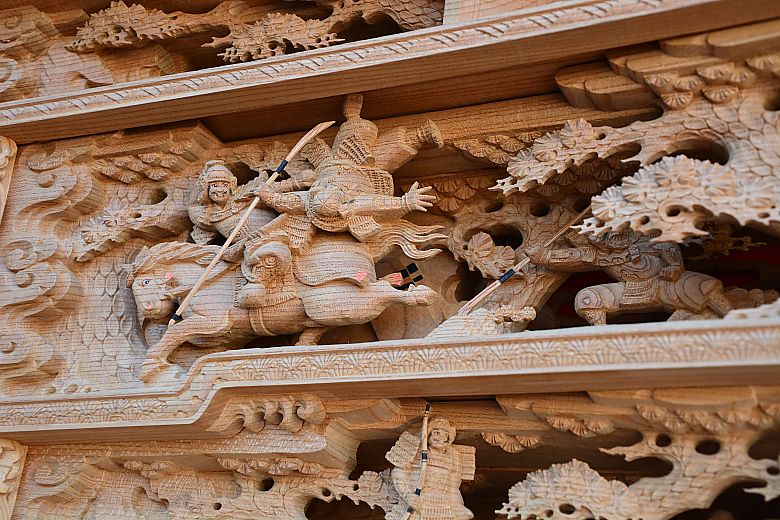

続いて大連子「円心 六波羅攻め」です。

躍動感のある彫刻だけでなく、注目したいのは「紐」と呼ばれる部分。

縁葛、大連子、小連子で3種類の異なる紐の細工。

特に大連子の紐は独特の刻み。菊花が重なったような意匠です。

奥板にも馬乗り。

空間を活かした配置は、親方・岸田さんの作風を思わせます。

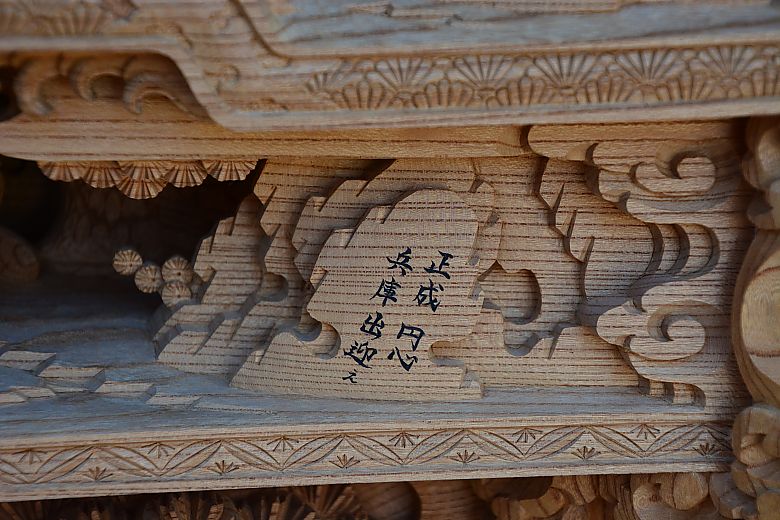

次は小連子です。「正成 円心 兵庫で迎え」とあります。

赤松 則村(あかまつ のりむら)は、鎌倉時代から南北朝時代にかけての武将、守護大名。

本姓は源氏。家系は村上源氏の流れを汲む赤松氏4代当主で、播磨国守護。

法名の円心(えんしん)でも知られています。

左右の松良です。

この新調地車が完成するまで、松良や大脇など「縦モノ」と呼ばれる細工がどんな出来栄えなのか、個人的には非常に興味を持っていました。

彫陽、満を持して世に送り出した「縦モノ」は、期待以上の出来栄えとなりました。

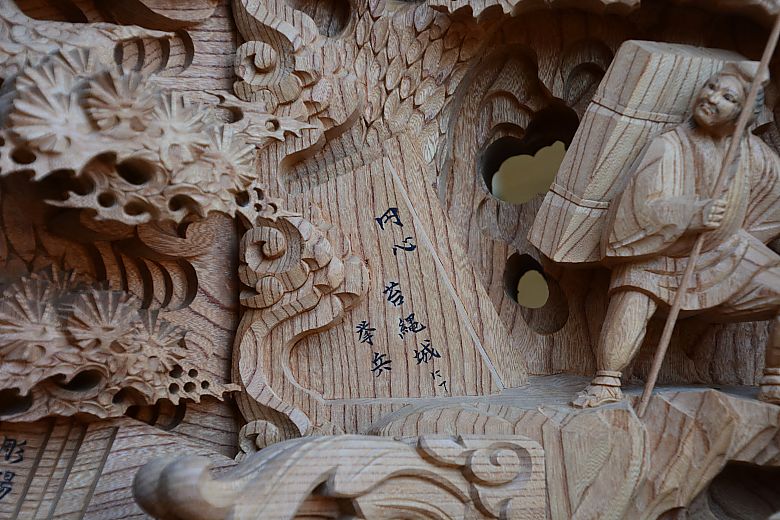

松良(左)楠木正成 千早城籠城戦

松良(右)赤松円心 苔縄城にて挙兵

そしてメインの土呂幕。

彫陽 山本陽介 作 という彫刻責任者本人の名、「湊川合戦」と記されています。

躍動する楠木正成。

振り向き馬、尾の跳ね具合、躍動感抜群ですね。そして彫陽の真骨頂でもある繊細な刻みも健在。

特に指先は彼の最もこだわる箇所で、特に時間を費やす。

奥板の馬乗りもバランスよく配置されています。

巨匠・岸田イズムを垣間見ることができます。

湊川合戦

南北朝時代の延元元年/建武3年5月25日(1336年7月4日)に、摂津国湊川(現・兵庫県神戸市中央区・兵庫区)で、九州から東上して来た足利尊氏・足利直義兄弟らの軍と、これを迎え撃った後醍醐天皇方の新田義貞・楠木正成の軍との間で行われた合戦です。

縁葛、大連子、小連子、松良、土呂幕を紹介してきましたが、歴史にお詳しい方ならもうお分かりですが、正面は全て「太平記」で揃えられています。一面で揃うと見やすいですね。

本日はこれにて。

次回もおたのしみに。