令和7年5月11日(大安吉日)快晴

やっとこの日が来ました。

ずっと彫陽を応援してきた私にとって、待ちに待った晴れの日。

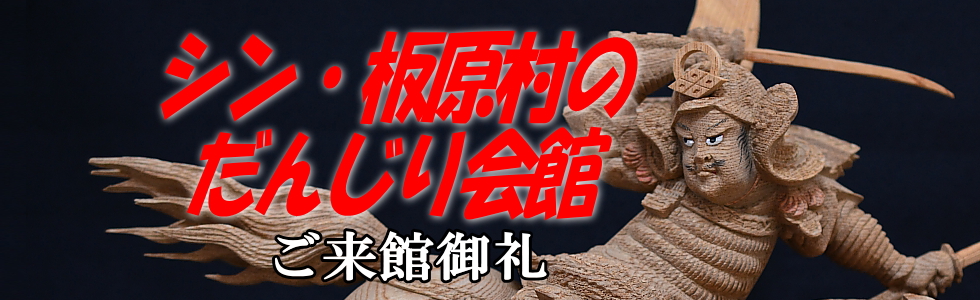

泉州にまた1台、歴史に残る銘だんじりが誕生しました。

貝塚・森町の新調地車。

大工棟梁は、自町内に店を構える横井工務店の横井光造さん。

彫刻責任者は、筒井・岸田両師の技を受け継ぐ彫陽こと山本陽介さん。

共に「出世作」という、誠にめでたいコンビで作事されました。

私はというと、単身赴任の身なので月に1~2回の帰省をしており、GWの帰省からわずか数日で再び泉州へとんぼ返りし、この晴れの日の取材に駆けつけました…。

午前3時50分に、泉大津の自宅を出て目指すは貝塚・森町。

そんな様子を、まずは前編でご紹介します。

どうぞ~!

午前4時30分森町内。

関係者様から許可をいただき指定された駐車場に停める。

横井工務店さんへ向かう途中、ライトアップされた「先代」を少し拝見。

植山春松さんが作事された希少な1台。

太鼓の音に導かれ横井工務店さんへ向かっていると「館長さん!こっちへどうぞ!」と暗がりで声をかけてくださった森町内のKさん。

初っ端から親切なKさんに感謝。いい入魂式になること間違いなしの予感。

いきなりの平の姿見から!!

嫌味なし、あっさり古風で、格好ええ~!!

この日初めて新調だんじりを捉えた写真がこちら。

彫陽の陽ちゃん、お弟子さんの中村くん、陽ちゃんの奥様、3人でおめでとうございます!!の話をしていると、にわかに騒がしくなる。おぉ~!出発や!!慌てて店先に出る(汗)!!

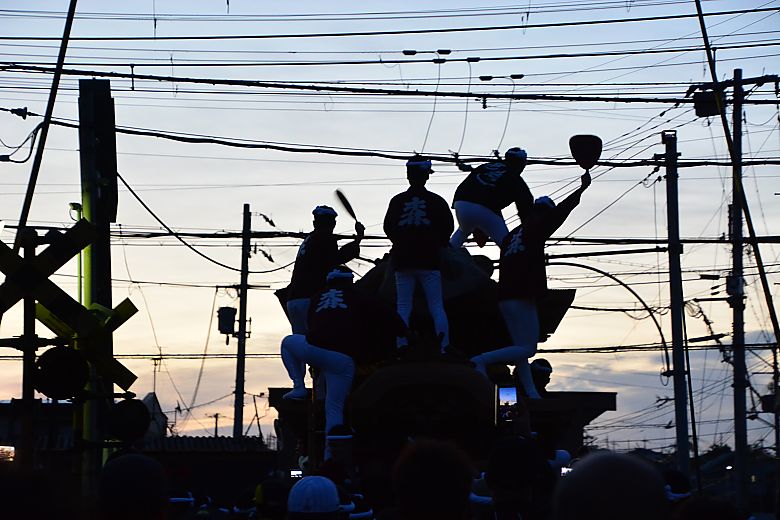

軽やかに、曳きだし太鼓で小さな坂を駆け上がり

新しい地車庫へ向かう。

陽が昇ってきました。

水間鉄道の線路脇にある新築の地車庫へ到着。

後ろ幟・吹きちりを付け、宮入の準備です。

ここでもしばし町内の方とお悦びの雑談。

社殿では清祓いの祝詞があげられている中、完成仕立てのだんじりを見物します。

「宮本」の誇らしげな2文字。

梃子掛け・ねこ木に稲穂。

破風、ひな壇にも稲穂。

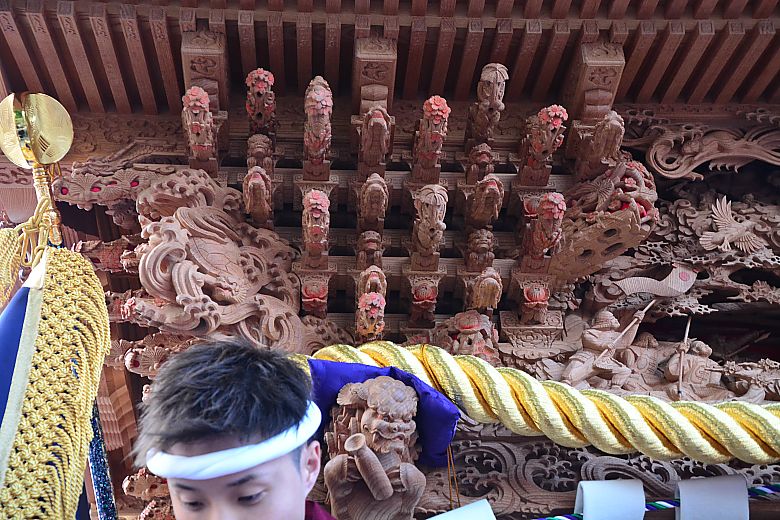

三手先七段という飽きの来ない、古風で嫌味のない姿見。

これが横井工務店さんの「横井型」になりそう。

懸魚といえば筒井師のもとで修業を積んだ陽介師ならではの作風。

非の打ちどころなしの作。

正面腰回り。

彫刻細部については、後日改めて…。

正面左右の松良受けは鯉。

この地車の最大の特徴でもある枡合いの細工。

三手先七段ゆえに、広く大きく木取りされたキャンパスは、迫力満点。

大振りの組み物と繊細な細工。

垂木間隔も、三手先ならでは。

脇障子竹の節、兜桁。

見送り下の隅木も独特の細工。

欠損しないか心配になるほどの繊細さ。

後屋根は平の柱芯、菖蒲桁から徐々に開く「隅掛け扇垂木」。

隅木受けは松の細工。岸和田型地車では珍しい!!

左:主後の懸魚。

右:後屋根懸魚。

土呂幕には、陽介師十八番の巴御前。

この雰囲気は親方・岸田師譲りの傑作。

今回、すべての人物・馬などの瞳に瞳孔をひとつひとつ丁寧に書き入れた陽介師。

彼の几帳面さが伺える。

そろそろ出発の時間のようです。。

さぁ!清祓いも済み、お披露目曳行です!

恰好よろしいなぁ~。

宮出から一発目のやりまわしを見ようとしていると

ここでも町内の方に「館長さん~ここでいとき~!」と親切にしていただきました。

前編はここまで。

快心のやりまわしは、後編で♪

ではまた。