本年7月から公開しております森町新調だんじりのご紹介シリーズも8回目の最終回を迎えました。

いよいよ大詰め、最終回はズバリ「見送り」です。

まずは全体像から見ていきましょう。

地車後方の姿見から順にセンター(馬乗り:楠木正行)へと迫っていく構図。

しかも網無しというシーンは、見学会でしか体験できないもの。

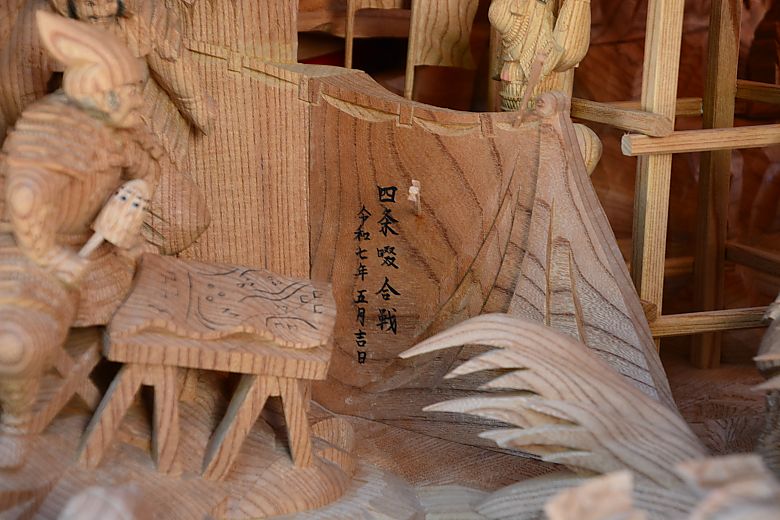

ド迫力のその題目は「四条畷合戦」。

四条畷の合戦

南北朝時代の正平3年(1348年)1月5日に河内国の四条畷で発生。

この戦いは、南朝の楠木正行とその弟正時が、北朝の室町幕府の執事である高師直の軍と戦ったもの。南朝は、後醍醐天皇の意志を継いで戦っていましたが北朝の勢力が強まる中で、南朝の武将たちは次々と敗北を喫し、楠木正行は自刃。

戦闘の経過

楠木正行は、約3000の兵を率いて高師直の軍(推定6万)に挑みました。

狭い湿地帯での戦闘を有利に進めるため、師直の本陣を突く作戦を立てましたが戦闘は激しく、約8時間にわたる戦闘の末、正行は力尽き、最終的には自刃することとに。

彼の戦死により南朝側は大きな打撃を受け、27人の武将が戦死し死者は数百人に及ぶとされています。

後方より向って右側面から。

続いて、後方より向って左側面から。

激戦の最中。劣勢の楠木軍。

動と静の入り混じる緊張感漂う様子が彫陽・山本陽介師の手で描かれています。

再び正面に戻りまして、摺り出し受けとその周辺です。

摺り出し受け:「弓矢隊 須々木四郎の強弓」

大工さんと彫師が記された猿。

未来永劫、この地で語り継がれていくことでしょう。

摺り出し鼻です。

左外「後村上天皇との別れ」

右外「正儀 指揮を執る」

幟差しには、泉州の水茄子でしょうか。

少々見づらいですが

見送り天蓋には「天女」が彫られています。

竹の節には、左右一対で「高砂」。

一般的には「尉と姥(じょうとうば)」と言われ、結納には必需品の縁起ものとされています。

「お前百まで、わしゃ九十九まで。共に白髪の生えるまで」の歌が有名ですが、この「高砂」にある尉・姥に結びつけて詠われたとされています。

「百」は「掃く」。すなわち姥の持つほうきを意味し、「九十九まで」は尉の熊手を表しています。

非理法権天。

「非は理に勝たず、理は法に勝たず、法は権に勝たず、権は天に勝たぬ」という意味。

この表現は、不正や不理は正しい理には勝てず、正しい理も法の前では勝てない。そして、法も権力の前では勝てないが、最終的には権力も天(天道・道徳・正義の理)には勝てないということを示しています。

最終的には天道や正義が最も重要であり、人間の行動はそれに従うべきだと教えてくれています。

大工棟梁:横井工務店 横井光造

彫刻責任者:彫陽 山本陽介

この二人の手によって貝塚・森町の地に生まれた1台は「出世だんじり」として後世に名を残し永遠に語り継がれることでしょう。

当シリーズ、7月から8回にわたってご覧いただきありがとうございました。

早く新調記念誌でけへんかなぁ~。楽しみです♪

ではまた。