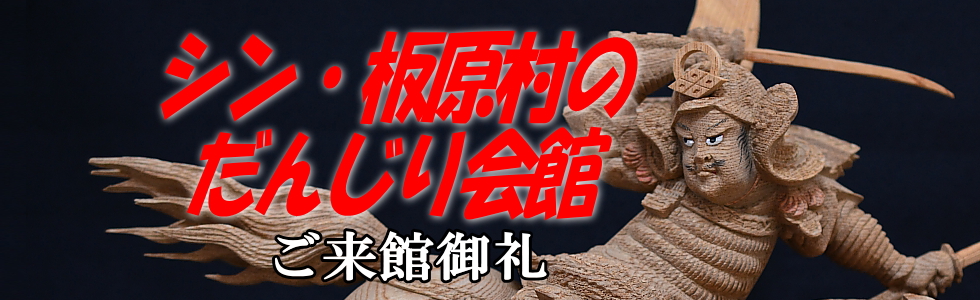

森町新調だんじりのレポもいよいよ終盤。

今回は、見送り下の腰回り三方をご紹介いたします♪

まずは正面から。

正面に鎮座する立派な3つのひょうたんは幟台。

題材:三瓢子(さんびょうし)

三つの瓢箪が揃うことで、幸運や幸せをもたらすとされており「無病息災」の象徴でもあります。

この「三瓢子」は「三拍子」と同じ読み方から来ている縁起物として古くから知られています。

「三拍子そろう」という縁起のいい言葉ですので、神事やお祝いの際に演奏される拍子の一つ。森神社宮入の光景を連想させる、森町らしい題材ですね♪

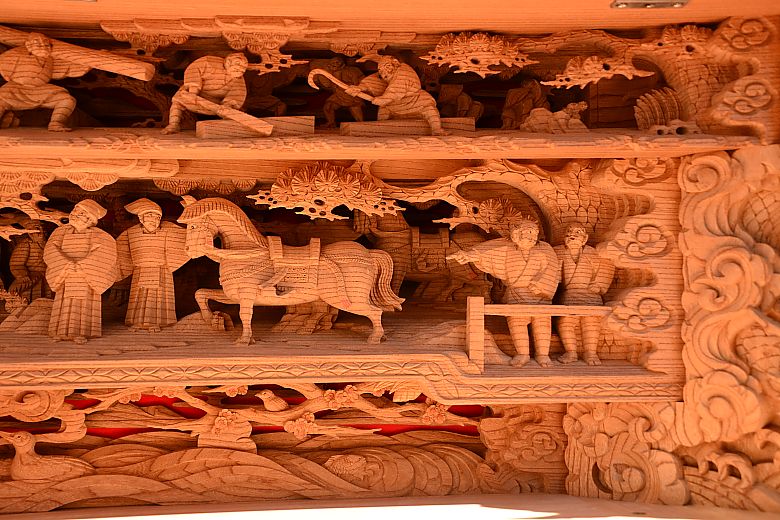

腰回りは、縁葛が三方統一となっていて「木ノ島村」に纏わる縁起。

連子(正面):初午詣

「初午詣」とは、稲荷神社を訪れる人々にとって特別な日。

初午は、五穀豊穣や家内安全を願う特別な行事であり、全国の稲荷神社で豊作を祈る神事が行われます。

初午の日は、農作物の成長や地域の発展を祈る神事が多く行われ稲荷神社へ参拝「初午詣」を行う日でもあります。一般的に「初午」は、毎年2月に訪れる最初の午の日に行われ「稲が成る」稲荷神(いなりしん)は五穀豊穣を司る神様ですが、転じて商売繁盛の神様として愛されているようです。

この「初午詣」の起源は、奈良時代の和銅4年(711年)2月の初午の日に遡ります。この日、京都の伏見稲荷大社の稲荷山に稲荷大神が降臨したと伝えられ、それ以来、稲荷信仰が広ったとされており、森町の縁起としては欠かせない題材です。

続いて後方より向って右面(連子は「稚児行列」)です。

撮影日は強烈な直射日光のためうまく撮影できませんでした…。

かわいらしいお稚児さんがたくさんいますね。

細部にわたり細かな細工が施されています。

地元に因んだ「静」の表現は彫陽の真骨頂。さすがです。

続いて左面、連子の題材は「牛神相撲」。

かわいらしいチビッ子相撲が表現されています。

代々、森町に伝わる行事なんでしょうね。

水板は、三方統一で「森ノ大池」

鳥や魚など生き生きとした生物が描かれています。

連子の紐の部分

段差の箇所にはタケノコでしょうか。

このような、さりげない演出も彫陽の魅力の一つ。

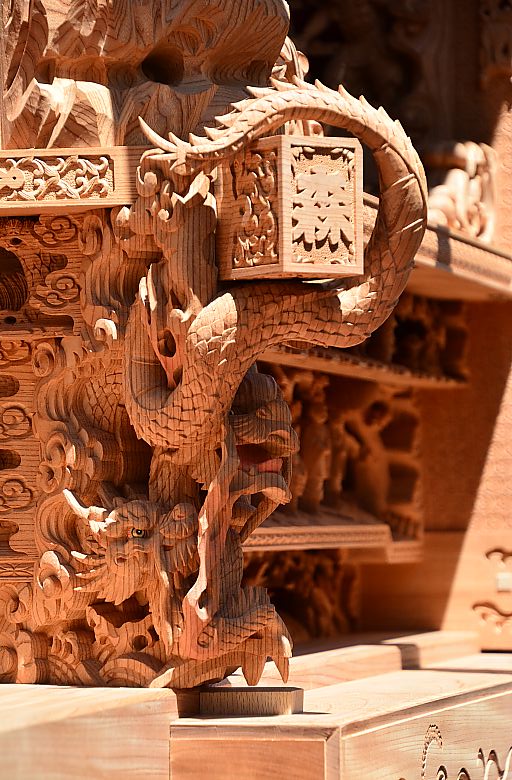

全体的に、落ち着いた雰囲気の見送り下腰回りにあって、一際、その荒々しさで目を惹くのが半松良。

後方から眺めた時、強烈なインパクトを放つ存在です。

左右の半松良。

昇り龍と、降り龍が一対となっています。

さらに尻尾を縁隅木の周りを1周しているという他に類を見ない細工。

あまりに繊細過ぎて、強度的に心配ですが…(汗)。

龍の細工は、これまで石川型地車の新調など含め数知れず作事してきた彫陽・山本陽介師。

その表情は、見る者を魅了します。

脇障子受けは、左右で「鶴」と「亀」。

文字通りの縁起物です。

というわけで、今回は見送り下の腰回りをご紹介してきました。

さて次回は、いよいよ「見送り編」です。

いよいよ終盤のだんじりレポ。彫陽ならではの迫力の動く芸術、次回もお楽しみに~♪