大変お待たせしました!

貝塚・森町新調だんじりレポ その③!

今回は「後屋根回り」です。

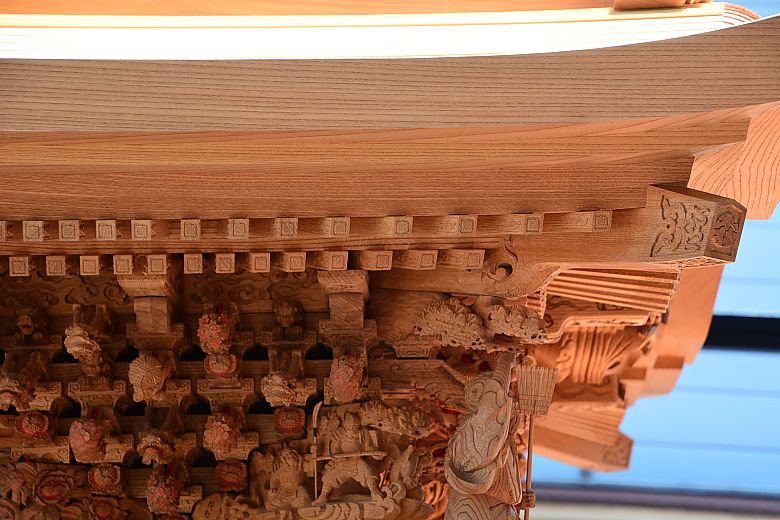

美しい後方の姿見。

枡合い三方の彫刻と、垂木などの大工仕事について見ていきましょう。

まずは後方より向って左の平から。

後屋根枡合いは三方で太平記のなかでも楠公記。

彫陽・山本陽介師が手掛ける彫刻ではおなじみの物語です。

後方より向って左:「久子 正行を諭す」の場面。

枡組最上段の枡合いに差し掛かる部分は、枡合い下がりの細工に繋がっています。

この下がりの題材は「梅に木兎(ミミズク)と梟(フクロウ)」。

枡合いとのバランスが最高です!

…で、ちょっと脱線しますが(汗)…

「ミミズク」と「フクロウ」の違いを調べてみました。↓

どちらもフクロウ目に属する鳥類であり、見た目も似ているため混同されることが多い。しかし、両者にはいくつかの明確な違いが存在する。最も大きな違いは、頭部に「耳」のように見える羽毛(羽角)があるかどうかという点。一般的に「ミミズク」と呼ばれるものは、この羽角を持っており、頭の両側にぴょこんと立っているのが特徴である。一方、「フクロウ」は羽角を持たず、頭部が丸みを帯びている。これにより、見た目の印象が大きく異なり、ミミズクは精悍な雰囲気を持つのに対し、フクロウは柔和な表情に見えることが多い。

続いて右の平。

太平記ではおなじみの「楠正行 如意輪寺の場」。

こちらの枡合い下がりは「秋桜に揚羽蝶(アゲハチョウ)」。

組み物、桁、枡合い彫刻、との納め方がすばらしいです。

続いて後方です。

枡合い正面は、太平記で最もポピュラーな題材「楠公父子決別の場 櫻井の駅」です。

彫陽・山本陽介師の十八番でもあります。

木鼻。

枡合い下がりの題材と揃えておられるのかな。

隅出すには「村上義光 錦の御旗奪還す」の名場面。

こちらの隅出すには「新田義貞 投剣の場」。

後屋根回りで注目もののひとつに、垂木の細工があります。

軒唐破風、垂木は隅掛け扇垂木の細工。

しかも妻側は8本で開いています。一般的には7本で開くパターンが多いですが、7本と8本とでは見た目が大きく変わってきます。

桁から隅木までの限られたスペースに、8本の垂木をうまく収められている理由。

それは、桁が柱芯上に持ってきているからですね。大工さんの工夫が垣間見える箇所ですね。

通常、柱芯上には「桁鼻」という「獏」や「麒麟」などの細工が組まれますが、そこに菖蒲桁を置くことで外側のスペースが枡ひとつ分余裕ができ、8本の垂木が十分に収まるということです。

桁鼻を組まない分、すっきりとした感じ。

さらに枡合い虹梁+車板の彫刻が見やすくなりますね。

桁隠しの千鳥は、大きすぎずあっさりと。

それでいて、繊細な刻みは彫陽ならでは。

平方向も柱芯上に桁があり、そこから隅木までの間に8本の垂木でバランスよく開いてます。

美しいですね。。。

そして珍しいのが隅木受け。

めずらしい「相生松」という細工です。

一般的には、龍が施されることが多いですが、ここに松の細工が入ることで隅出すや竹の節を引き立たせる役割を担っているようにも見えます。ナイスアイデアですね。

続いて正面車板です。小屋虹梁と一体化の大きなキャンパスです。

題材:桜に鳳凰

美しい曲線と、メリハリの効いた刻みは彫陽の真骨頂。

彫陽らしさが伺える細工ですね。

後屋根レポのラストは懸魚。

大工・横井さんの木取りと彫師・彫陽の作風が上手くマッチした秀作。

図柄は「雲に鶴、奥に玉兎」。

奥板にうさぎがお餅をついてますね。杵つき餅、おいしそうです。

ということで、レポ第三弾「後屋根回り」でした。

まだまだ続く「森町だんじりレポ」シリーズ、次回もお楽しみに~♪

ではまた。